O cinema não salva o Bairro do Aleixo, mas conta as suas histórias

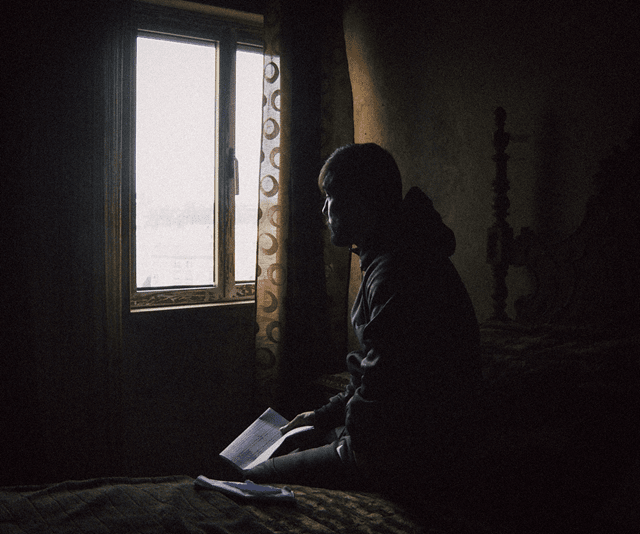

“A Nossa Terra, o Nosso Altar” é um documentário filmado entre 2013 e 2019 sobre o agora extinto bairro do Aleixo, no Porto. André Guiomar, realizador, quis documentar uma comunidade em suspenso - e dar-lhe voz.

O festival Porto/Post/Doc apresenta, esta segunda-feira, "A Nossa Terra, O Nosso Altar", um filme que retrata as últimas rotinas dos moradores do demolido bairro do Aleixo, no Porto. O realizador André Guiomar encontrou uma comunidade impotente, à espera do seu destino.

Em 2013 estava a fazer uma ficção do Luís Vieira Campos, e estava na equipa da imagem, dentro do bairro. É uma ficção chamada Bicicleta, escrita pelo Valter Hugo Mãe e realizada pelo Luís. Ao longo daquelas várias semanas fui conhecendo uma comunidade muito peculiar e complexa e que ia ser esquecida e conhecida por sinais e fatores extremos e radicais. E eu achei que a comunidade era muito mais do que isso. Era também isso, mas muito mais do que isso. E achei que era urgente documentar e fazer um filme comunitário sobre um espaço e sobre uma rede social que se foi construindo de uma forma muito peculiar e que não mais será repetível, e não mais existirá. Senti essa necessidade. Falei com a produtora e de uma forma bastante urgente montamos uma equipa muito pequena, muito especial, que pudesse voltar ao bairro diariamente e tentar construir um filme com aquelas pessoas.

O filme tem duas fases, primeiro em 2013, com duas torres já demolidas, e depois em 2019. O que é que determinou esta divisão temporal de gravações?

Em 2013 achávamos que o filme ia acabar por ali. Havia notícias suficientes para dizer que ok, o bairro vai desparecer ainda este ano, ou no início do próximo ano, por isso temos de começar com alguma urgência. E foi isso que fizemos. Não procuramos qualquer tipo de financiamento porque era muito rápido, tínhamos de começar a filmar imediatamente, portanto não era possível estar à espera de financiamento. Decidimos avançar e montar o projeto dessa forma. Passaram seis meses e na passagem de ano de 2013 para 2014 foi perfeitamente percetível que aquilo era uma linha que não acabava, que não tinha fim. As pessoas estavam em suspenso, nós não sabíamos quando é que as cartas [de despejo] continuariam a chegar. O processo parou. Nesse momento decidimos enquanto equipa que seria mais benéfico aguardarmos novidades em relação às cartas, e a vida continuou. Muitas pessoas faleceram nesses seis anos, crianças nasceram, crianças cresceram, muita coisa aconteceu, eu fui para Moçambique três anos e meio, sempre em espera de quando é que poderiam chegar as cartas. E as cartas começaram a chegar seis anos depois. Curiosamente as pessoas que eu tinha retratado melhor no primeiro capítulo foram as últimas a sair em 2019. Portanto eu tive que adaptar o filme a essa espera. Muito do interesse que o filme tem é precisamente esse salto temporal que eu não previa, como é óbvio. De repente há um primeiro capítulo que se fecha, e esse primeiro capítulo representa uma comunidade, e seis anos depois temos uma comunidade noutro estado. Em 2013 encontramos pessoas ainda com imensa motivação, para mesmo em frente à câmara representarem o que ainda era o resto do bairro do Aleixo, a emoção, os karaokes, o orgulho naquelas pessoas, a maneira de ser. Seis anos depois encontramos o resto das pessoas que ficaram completamente devastadas, sem forças, sem qualquer tipo de rede social. Já não havia muros, já não havia cafés, já tinham deitado abaixo as escolas, já não havia sequer um sítio para estarem em comunidade e para se sentirem na comunidade de 40 e tal anos que existiu. Encontramos uma comunidade completamente diferente. São dois capítulos dentro da mesma linha narrativa e esse salto temporal passou a fazer parte da transição. Não sentimos falta de filmar durante esses anos porque achamos também que um fundo negro a dizer «seis anos depois» tinha um impacto muito maior do que um acompanhamento literal. Isso seria se calhar um filme que precisaria de ser uma série e não um filme.

Este salto temporal e emocional ajudou no desejo de querer quebrar preconceitos associados ao bairro?

Sim, acho que sim. Porque acho que é inevitável.

Cria-se empatia?

É. E quando se começa a ver o segundo capítulo, depois de se ver que passaram seis anos e de perceber que as coisas ainda lá estão… Começa-se a perceber que as pessoas estão sentadas à espera e estão a suspirar por todo o passado. De repente, o fator de imaginação como espectador começa a construir seis anos de passado. O que é que aconteceu nestes seis anos? O filme fica mais complexo dessa maneira. Em vez de mostrar, deixei passar 6 anos e voltei. E agora vamos ver o estado em que as coisas estão. No fundo, aquele fundo preto a dizer «seis anos» representa o que as decisões políticas decidiram tomar durante aqueles seis anos que foi nada. É como se de repente aquelas pessoas não existissem nesses 6 anos. Porque essas pessoas sabiam perfeitamente o seu destino, sabiam que lhes tiravam o passado, mas não sabiam quando é que o destino chegaria. De repente estas pessoas estão em suspenso por completo. Este desrespeito pela vida de cada um fez com que as pessoas sofressem muito e tornou o filme muito mais duro do que eu achei que ia ser quando comecei o filme.

Um desses destinos é mencionado no filme, o bairro da Pasteleira, que é visto quase como uma ameaça, um destino ao qual algumas personagens tentam fugir. Pensou em filmar também lá?

Acompanhei a ida de muitas famílias para as novas casas, tenho isso filmado. Mas tive de optar pelo que seria o filme. E percebi que o filme era o bairro do Aleixo, e era enquanto existisse o bairro do Aleixo e quando o bairro morresse o filme desaparecia. Não desaparecia, mas acabava naquele momento. E daí o fim do filme também. Em relação a esse destino, as pessoas tinham algumas opções, algumas mais do que outras, em 2013 ainda tinham opção de escolher entre três chaves que lhes ofereciam. Iam ver três casas, em bairros diferentes, e podiam optar quer pelo percurso, quer pela proximidade com a família, etc. Estas últimas pessoas que ficaram a não tiveram bem essa opção. E muitas delas sofrem hoje da escolha que tiveram de tomar ou que não puderam tomar, na verdade. Por exemplo, eu filmei duas pessoas invisuais ao longo do filme, e essas pessoas hoje em dia depois de terem estado 40 e tal anos num bairro em que conheciam cada esquina e em que tinham amigos para os auxiliarem em qualquer tipo de necessidade, hoje em dia estão praticamente fechadas em casa num bairro que desconhecem, num mapa da cidade que não conhecem e sem um contacto ao lado de viverem no mesmo prédio que outros amigos vivem. Este destino que calhou a cada um foi separar uma comunidade que existia há mais de 40 anos, na verdade, porque se pensarmos estas pessoas já vêm da ribeira, já são olhados de lado na ribeira, já entram no bairro do aleixo rotulados, e, portanto, já separados automaticamente da comunidade. Dão-lhes condições com escolas, arquitetura, etc., de forma a criarem um gueto, com quelhos, com apenas um acesso e a mesma saída pelo bairro, que foi assim que foi construído, só depois é que apareceram as outras duas estradas. Portanto, criam as condições para que se crie um gueto e para que a cidade se sinta fora daquele espaço e o espaço deles se sinta fora da cidade, que não se pareça ao Porto.

Esse senhor invisual a jogar dominó é uma das pequenas histórias dentro da história do bairro. Para quem não vem desse meio e tem algum tipo de privilégio, não há o perigo do exotismo e de querer filmar tudo, todas as casas, todas as histórias?

Sim, isso existe. E embora o exotismo as vezes seja dado como uma coisa negativa, eu acho que faz parte de cada filme que nos fazemos sentirmos um certo exotismo pela nossa matéria, caso contrário não conseguimos sentir um certo fascínio pelas coisas que nos põem à frente. Eu sinto exotismo sempre que conheço a vida de alguém, de algo que não sou eu, que é exterior a mim. Agora claro que encontrar um invisual a jogar dominó é em si uma novidade (risos). É quase como se estivéssemos a tentar escrever um argumento sobre a vida, só que a vida dá-nos sempre mais qualquer coisa do que a nossa cabeça conseguiria imaginar. Depois cabe-nos a nos na edição e durante a realização perceber o que é que faz parte daquela história, como é que eu construo aquela narrativa, que material vou usar. Tenho muito mais material do que o que está no filme, naturalmente. Há histórias que não cabem no filme. Estou neste momento a preparar uma curta metragem de ficção que é sobre uma família que existia no bairro do Aleixo, que agora faz parte do Pinheiro Torres, na Pasteleira, na fronteira, e a história dessa família era tão forte que não cabia neste filme. Extraía o filme noutra direção. Há muitas histórias. Em 2013, vinha com a ânsia de fazer um filme o mais representativo possível, percebi ao longo do processo que era uma missão um bocado impossível e contraditória e decidi acabar por seguir três personagens principais que me ajudavam a representar de uma forma mais heterogénea o que eu ia encontrando.

Quanto tempo passou no bairro antes de começar a gravar? Há uma familiaridade com a câmara que não nos deixa sentir estranhos.

Foi um processo em que tivemos alguma sorte e vantagem à partida. Começou com o Luís Vieira Campos antes de eu entrar no bairro do Aleixo durante anos e anos a tomar café, a estar presente, e a ajudar as pessoas no que elas precisavam para poder filmar a ficção dele. Ou seja, o trabalho de entrada no bairro estava feito, ou bastante adiantado. Isso é das partes mais difíceis. Quando entrei para fazer a ficção pude-me relacionar e estar dentro da intimidade daquelas famílias e das casas delas sem ter que criar essa relação. Como equipa fomos aproveitando esse trabalho já adiantado. Depois há outra fase que é eles perceberem o conceito do nosso novo filme, que não é uma ficção. Esse processo foi trabalhado dessa maneira, «isto não é bem o que vocês estavam habituados com o Luís, isto é um documentário, é sobre as vossas rotinas, sobre a vossa intimidade». E aí eu vou lá, sempre com a câmara, sempre com o tripé, para representar simbolicamente que somos a equipa de filmagem e eles nunca esquecerem isso. Sempre que vou lá tomar um café eu levo o equipamento, ou seja, habituo-os à minha presença. Depois tenho muitas semanas de filmagem que eu sei que não vou utilizar, mas que são muito importantes precisamente para que eles vão sentindo essa à vontade, se vão habituando e se vão relaxando para que voltem o mais possível à sua vida. E aí eu estarei lá, naturalmente. E querendo fazer um filme comunitário, o que me interessa aqui é quando passamos a fase em que eu estou a criar e a pedir para a fase em que as pessoas estão a criar comigo e dizem «olha, hoje à noite vens porque é o aniversario do meu filho e é importante que tu estejas» ou «hoje à noite vens porque vamos fazer uma homenagem à morte do Israel». Este tipo de salto é que é importante para um realizador de documentários deste género.

Há certos locais que dominam o filme, como o interior dos prédios, com uma zona de estendais que coloca as pessoas viradas para si mesmas, com a roupa suspensa. O simbolismo disto foi logo algo pensado ou surgiu no decorrer das gravações?

A questão das galerias com os estendais era algo que eu não poderia inventar na minha cabeça, mas quando nos deparamos com aquela enormidade, com aquele impacto visual que a torre dá, e à medida que o tempo passa e que vamos percebendo que cada vez temos menos roupa estendida e que essa suspensão se liga metaforicamente muito bem ao tipo de vida que eles vão tendo e às dificuldades que vão encontrando, não há como não usar isso. (…) As cozinhas tinham todas uma janela virada para o interior, e criava-se um efeito de galeria em que as pessoas podiam, ao estender a roupa, ao cozinhar, falarem umas com as outras, discutirem, gritarem, cantarem. Este sentido de comunidade na ribeira transita para ali.

"Os pobres não têm direito à vista para o rio" é uma frase que aparece a dado momento. A demolição do bairro do Aleixo foi uma obra começada por Rui Rio. João Salaviza (realizador que filmou também no bairro) chegou a dizer que Rio era um "pesadelo que assombra a memória dos moradores do Aleixo". Também viu as coisas assim?

Durante anos ouvi falar do Rui Rio e toda a gente dizia o mesmo que era: «o homem que veio aqui fazer campanha para nós votarmos nele porque não queria deitar o bairro abaixo, e à primeira oportunidade vendo-se eleito muda o discurso». Num discurso bastante agressivo em que chama o Aleixo «a vergonha» da cidade do Porto. E, portanto, as pessoas estão completamente massacradas por este tipo de coisas e discursos. Isto depois fica muito também depois da radicalização política que nós vamos sentindo infelizmente hoje em dia com políticos deste nível, que massacram por completo este tipo de comunidades, desrespeitam-nas, tratam estas pessoas do Porto como se não pertencessem ao Porto. O Porto não é para todos hoje em dia, ainda não é e não vai ser. E, portanto, este massacre está escrito em todas as paredes e todos os prédios do bairro do aleixo. Agora o que estas pessoas nunca têm é uma voz. E nesse sentido eu tentei ser de uma forma coerente a voz desta comunidade. Se por momentos o filme tem indicações e inclinações políticas, primeiro tudo é político, e segundo é porque eles sentiram essa necessidade de o fazerem passar. Porque eles sentem-se muito desrespeitados a esse nível, e pela comunicação social também, por nunca terem sido representados de uma forma muito justa, e nesse sentido foi muito difícil para mim esse processo de ganhar essa confiança precisamente por causa desse massacre. E quando voltei em 2019 foi necessário novamente trabalhar essa relação íntima com eles, tive que lhes mostrar as imagens que fiz em 2013, porque seis anos depois eles estavam ainda pior, estavam mais cansados, não queriam câmaras, não queriam tripés, não queriam nada. Portanto eu só estive presente no último karaoke que existiu no bairro, naqueles rituais e tudo isso porque nós trabalhamos essa relação com as pessoas de uma forma muito forte para podermos ter direito a estar presentes nesses rituais finais.

O documentário mostra como psicologicamente este foi um processo brutal para a comunidade. Além do luto, há uma ansiedade permanente à espera da chamada de despejo ou do dia em que alguém vem bater à porta. A importância da saúde mental de que se fala tanto agora, tal como o rio, também é só para os ricos?

É, é, claro que sim. Porque isso não se consegue comprovar nos números. O Zé da Bina, por exemplo, que era um dos personagens principais, faleceu há coisa de dois meses. Ele foi encontrado morto em casa. Ele andava completamente deprimido desde que saiu do bairro e depois da morte do Israel (outro morador), as duas coisas em conjunto puseram-no completamente em baixo. E já em muitos momentos que estávamos com ele ele dizia «eu já não estou cá a fazer nada, mais valia levarem-me», fazia este tipo de comentários. Tanto a Antonieta, a neta, como o Israel morreram, uma por doença e outra por acidente. Mas o Zé morre poucos meses depois de ter saído do bairro e é encontrado no chão, por ataque do coração, ou coisa deste género. E, portanto, este tipo de coisas não entra nos números, porque como é que se comprova que isto é desgosto? Estas pessoas cresceram, nasceram e têm a sua rede social comunitária e tudo isso ligada unicamente àquela comunidade. E quando lhes tiram isso e extraem tudo isso, achamos nós que com o dinheiro se resolve tudo, mas essas pessoas nem isso têm, não têm nada à sua volta.

Capitão Fausto apresentam filme-concerto com inéditos e várias surpresas

Tomás Wallenstein, vocalista dos Capitão Fausto, revela mais sobre os bastidores da realização do primeiro filme-concerto da banda portuguesa, filmado em Melides.

Do Japão para Lisboa: Sokyo Lisbon, a nova galeria de arte da cidade

Há um novo destino artístico em Lisboa que renova a ligação entre Portugal e o Japão, iniciada no século XVI e confirma Lisboa como uma das capitais mais excitantes para artistas e colecionadores - é impossível passar pela rua de São Bento sem reparar nela.

Alkantara Festival está de volta com dança, teatro e debates

O Alkantara Festival está de volta e já apresentou o programa para esta edição que vai decorrer de 13 a 30 de novembro nas salas lisboetas.

6 documentários sobre desporto para ver em streaming

Seja sobre a vida de ícones da Fórmula 1 ou acerca da carreira profissional de jogadores de futebol, estes documentários valem o tempo de que irá despender para os ver.

Um hobbie que se tornou viral e que mostra os quadros mais icónicos de cada país Europeu. Saiba o que o autor escolheu para Portugal.

Uma dupla de curadoras lança o projeto artístico que consistem em expor obras num apartamento de 200 metros quadrados ainda em obras, na Lapa, em Lisboa.

O espólio documental da poeta, crítica de arte, performer e professora será agora objeto de tratamento e de conservação pela equipa da Biblioteca de Arte Gulbenkian, da Fundação Calouste Gulbenkian, estando em breve disponível para consulta pública.

Quanta Terra Quanta Arte é a nova exposição que leva ao planalto de Alijó os nomes de Vhils, HelioBray e Paulo Neves. Vai estar patente até ao final do ano e cada visita inclui uma prova de vinhos. E como são bons esses vinhos…