Chloé Cruchaudet: “Escrever um livro é viver outras vidas por procuração”

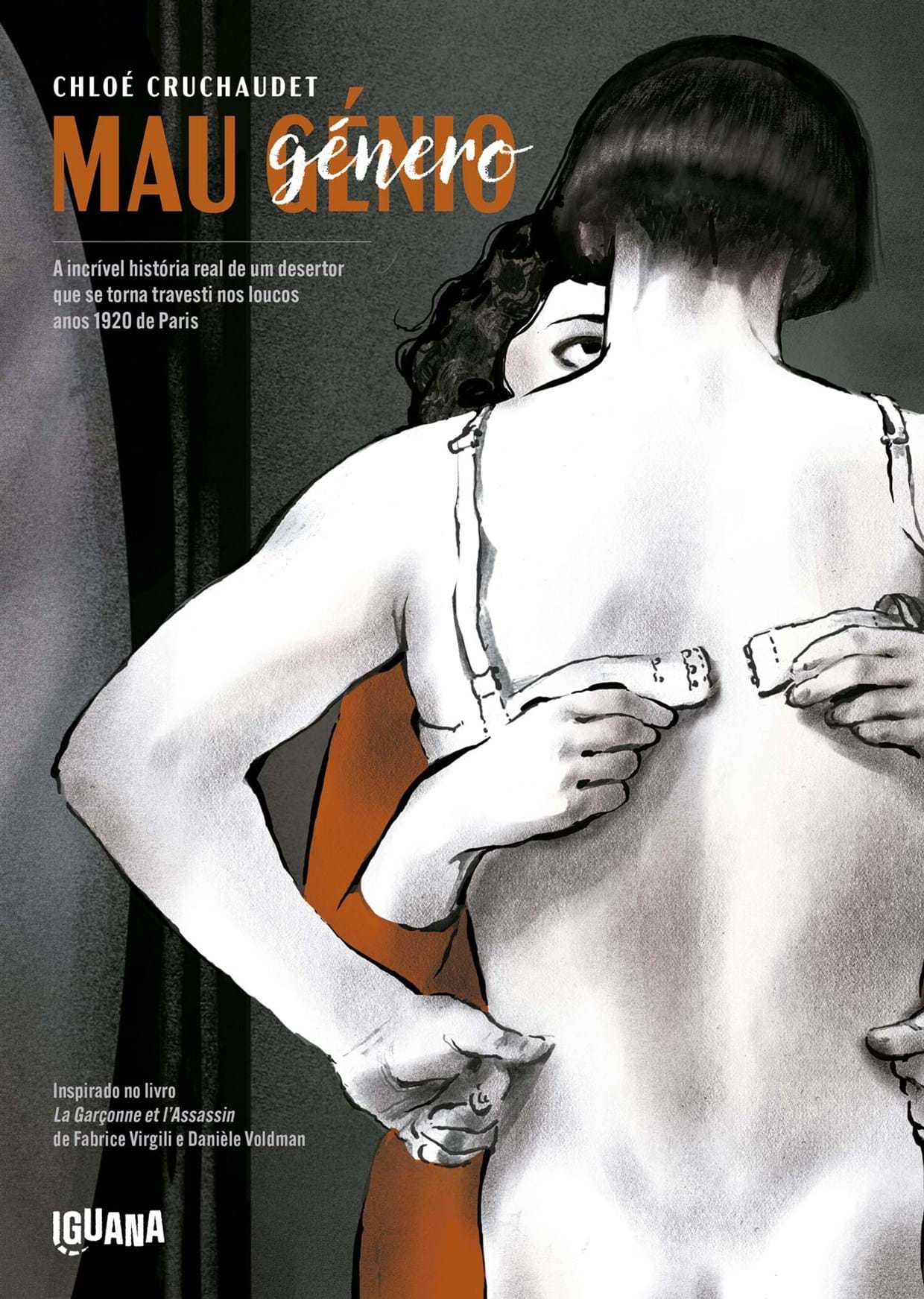

A autora francesa de banda desenhada veio a Portugal apresentar a edição traduzida do seu livro “Mau Género”. A obra conta a história real de um desertor da Primeira Guerra Mundial que teve de viver disfarçado de mulher, durante 10 anos, para não ser apanhado.

Chloé Cruchaudet nasceu em Lyon em 1976. Sempre quis ser autora de banda desenhada, mas, durante muito tempo, teve de trabalhar em animação para pagar as contas. À noite, vinha para casa fazer projetos de banda desenhada que durante 10 anos foram recusados pelas editoras. Os proverbiais sucessos overnight têm muito disto: só parecem overnight para quem está de fora. Para os próprios, são quase sempre fruto de anos de trabalho (e de decepções). O seu primeiro sucesso foi La Fête Foraine de Gus (sem edição portuguesa), mas o livro que a lançou, e com o qual ganhou diversos prémios, foi este Mau Género, cuja edição traduzida acaba de ser lançada em Portugal pela Iguana, chancela da editora Penguin Random House.

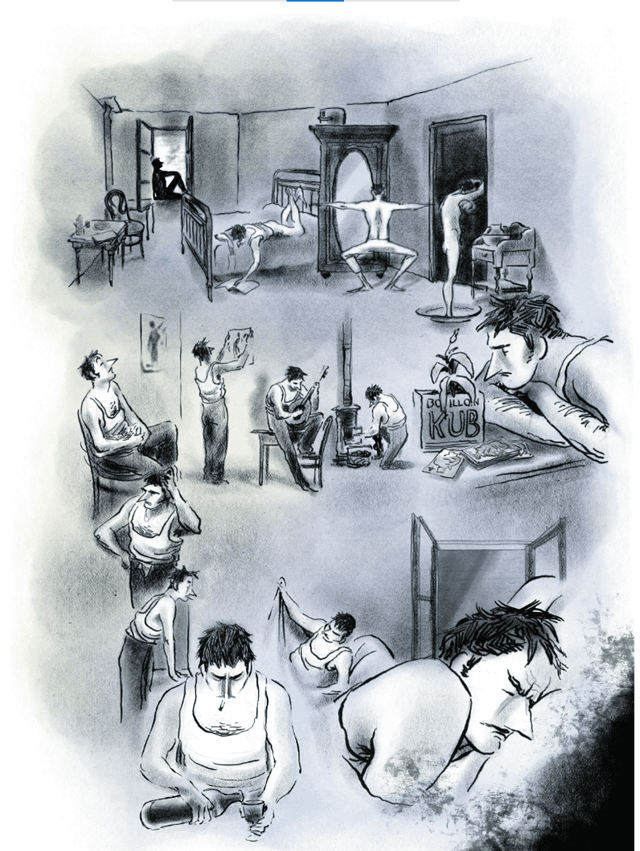

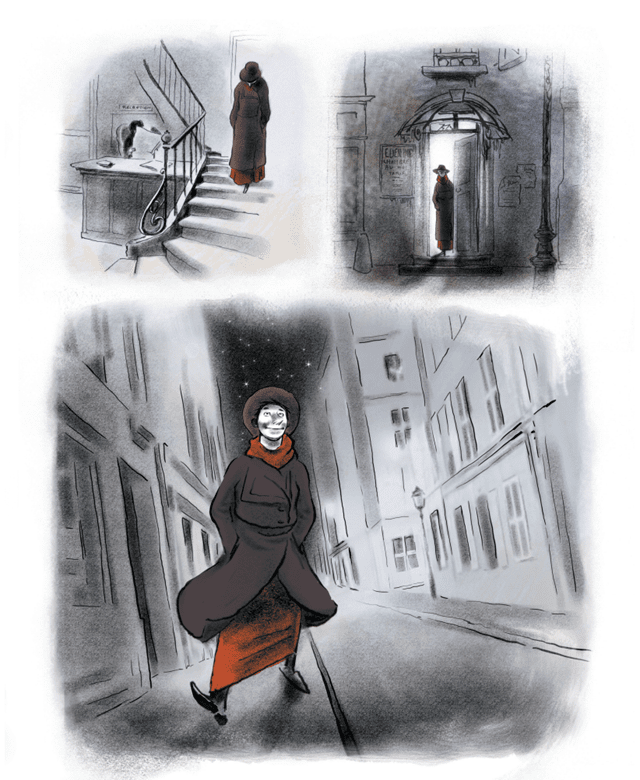

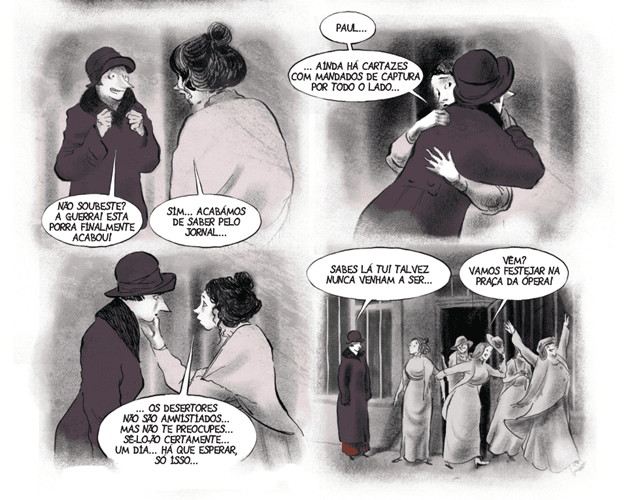

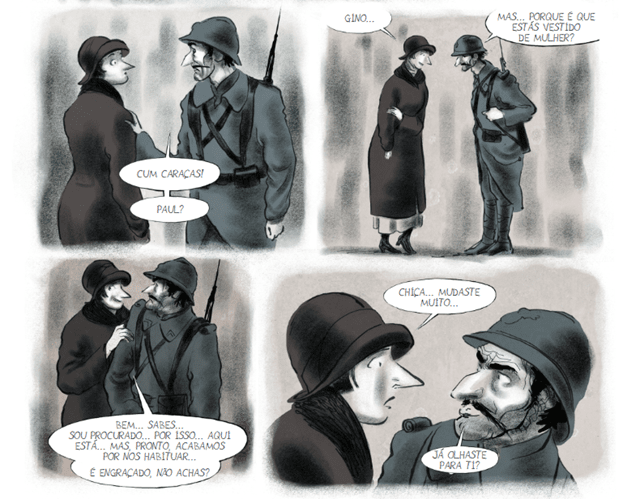

Mau Género conta a história verídica de Paul e Louise Grappe, um casal francês que é forçado a separar-se quando Paul é chamado para combater na Primeira Guerra Mundial. Confrontado com um cenário de horror nas trincheiras, acaba por desertar. Regressa a casa, mas é um homem procurado e, para não ser preso, está condenado a permanecer escondido no quarto de hotel onde vive com a mulher. A solução que os dois encontram é inusitada. Paul veste-se de mulher e passa a chamar-se Suzanne. Vive assim durante 10 anos até que, por fim, é concedida uma amnistia aos desertores. A história acaba de forma tão inusitada quanto começa. A Must conversou com a autora sobre o seu método de trabalho, o que a inspira, e o que a levou a contar a história de Paul e Louise. Uma narrativa com uma atmosfera dramática, que aborda questões como a identidade, a sexualidade, os traumas de guerra e a violência doméstica, e que, apesar de tudo, consegue ser divertida e comovente em igual medida. Pelo menos, para quem aprecia humor negro.

A Chloé estudou arquitetura e animação, e chegou a trabalhar em animação. Quando é que percebeu que o seu caminho estava na banda desenhada?

Sempre fui monomaníaca com a banda desenhada. Quando cheguei à escola primária, a minha motivação para aprender a ler era descobrir o que estava escrito nos quadradinhos. Sempre quis viver da banda desenhada, mas, infelizmente, só consegui fazê-lo com 32 ou 33 anos. Trabalhei alguns anos em animação, porque tinha de sobreviver, mas quando chegava a casa, ao serão e ao fim de semana, fazia projetos de banda desenhada que eram sempre recusados pelas editoras. Foram precisos 10 anos para que um projeto meu fosse aceite. É um pouco patético, mas é a realidade.

Como definiria o seu estilo enquanto autora e ilustradora?

Para mim, o desenho é secundário. Quando encontro leitores e eles me dizem que os meus desenhos são bonitos, fico feliz, mas fico muito mais feliz quando me dizem que se sentiram tocados pela história. Defino-me como autora de banda desenhada e não como desenhadora ou como ilustradora. Se não tivesse histórias para contar, acho que não faria desenhos. Para mim, o desenho é uma linguagem, uma forma de expressão. Ou seja, o meu estilo é um estilo expressivo que está ao serviço do diálogo, ao serviço da história e estou-me borrifando se os desenhos são bonitos ou não. O trabalho de um autor de banda desenhada é gerir a mise-en-scène da página dupla para manipular o leitor de forma que ele se sinta compelido a virar a página, e a virá-la sempre. Passo muito tempo a aperfeiçoar os diálogos e a globalidade desse jogo da página dupla, mas os pequenos detalhes dos desenhos não me interessam nada.

Que tipo de histórias gosta de contar? Para o que é que se sente mais atraída?

Para mim uma boa história tem de ter boas personagens, personagens humanas. Pessoas com contradições e fragilidades. É por isso que gosto de vilões – regra geral, são mais interessantes. Foi isso que mais me atraiu nas personagens do Paul e da Louise. São um casal cheio de defeitos, não são modelos. Muitas vezes começo um livro porque as personagens me intrigam, são misteriosas e, ao escrever o livro, ao desenhar o cenário, tento compreendê-las e compreender o que se passou entre elas. Neste caso, a história é real e foi contada por historiadores [com base em documentos e arquivos históricos], mas eles não têm como saber o que se passou na vida privada. Já eu, gosto de fazer esse trabalho de detetive – para o qual me posso socorrer da ficção, por oposição aos historiadores.

Preciso de histórias reais para me inspirar. Adoro mergulhar em arquivos, livros e revistas de época. Nesta história em particular, o advogado que se ocupou do caso deixou um arquivo com documentos, no qual constava a agenda do Paul onde ele apontava todos os seus encontros [sexuais] no Bois de Bologne e é muito interessante estudar a sua personalidade, pela maneira apressada e caótica como escreve, que estava, certamente, em sintonia com o caos que ia na sua cabeça. Quando vejo documentos originais mergulho na personagem, é como se vestisse a pele da pessoa, começo a imaginar as sensações que ela sente, o que lhe passa pela cabeça. Para mim, escrever um livro é mesmo viver outras vidas por procuração. Faço uma leitura muito apaixonada, muito empática e sensorial, sinto sensações muito fortes, chego a sentir os odores da atmosfera, a humidade, o frio e, quando escrevo, procuro sempre incluir detalhes que remetam para sensações e tento levar o leitor nessa viagem sensorial e espero que essas sensações lhe subam à cabeça e o façam refletir.

Acha que uma pessoa que escreve e ilustra livros tem um processo mental muito diferente de alguém que é apenas um escritor?

Para mim, o desenho é uma bengala da escrita. Aquilo que não consigo exprimir por escrito, exprimo nos desenhos. Por exemplo, tenho uma noção muito concreta dos diálogos, mas sou péssima a descrever paisagens. Para tudo o que é discurso indireto, sou de uma mediocridade atroz e o desenho permite-me colmatar essa falha. Em vez de falar sobre a temperatura da atmosfera, mostro-a. Mas, tirando isso, creio que não há grande diferença. É tudo um exercício de sair do real e entrar numa espécie de transe, de mundo dos sonhos, e tentar fazer nascer a inspiração. No meu caso, tenho imensas ideias quando nado. Mas cada pessoa tem de encontrar a sua forma de entrar neste estado em que se equilibra o mundo real com o mundo que está a tentar criar.

Mau Género, que foi editado em França em 2013 e que saiu agora em Portugal, foi o livro que a lançou enquanto autora. Foi um livro recebeu inúmeros prémios. O que é que tem de especial?

Com este livro deixei de fazer bandas desenhadas perfeitinhas. Histórias muito bonitas e bem desenhadas. Parei de tentar ser a boa aluna. Apercebi-me que sou incapaz de fazer uma prancha de banda desenhada muito perfeita, com os quadradinhos uns ao lado dos outros. Portanto, comecei a fazer desenhos em folhas soltas que depois arrumava no storyboard. Reinventei a minha forma de trabalhar. Ou inventei a forma correcta de trabalhar, coisa que nunca tinha feito antes, porque copiava a forma de trabalhar dos outros. Isso libertou-me e trouxe-me um prazer que se nota quando se lê o livro. E estava de tal maneira concentrada a escrever este livro que chegava a sentir-me doente durante as cenas de violência. O meu traço exprimia essa mal-estar e isso passa para o leitor.

Por outro lado, também acho que há um paralelismo entre a liberdade que eu estava a sentir enquanto escrevia este livro, e a situação do Paul, que foi obrigado a explorar a fronteira da feminilidade e depois regressou à sua identidade de homem, teve um momento um tanto ou quanto histérico, mas depois reinventou-se e experimentou qualquer coisa de muito livre. Correu mal porque ele era alcoólico, provavelmente por causa das experiências que viveu na Primeira Guerra Mundial, mas penso que teria sido possível que o casal se reinventasse, que passassem a existir de uma forma andrógena, e que encontrassem um equilíbrio e que passassem a existir enquanto casal mais livre. Atípico, mas funcional. É isso que eu gosto nas pessoas e que procuro na minha vida, uma espécie de liberdade dos códigos que a cultura nos impõe. Isto é algo que agora está muito na moda: desconstruir o nosso comportamento para o compreender melhor e reinventar qualquer coisa só nosso que pode ser uma mistura de muitas coisas.

O livro é baseado numa história verídica, passada nos anos 20, e, no entanto, tem temas bastante atuais, relacionados com a identidade de género. Foi coincidência? Ou foram essas semelhanças que a levaram a querer contar a história?

Sim, a minha ambição era escrever um livro sobre o género e hesitei entre esta história e uma outra, de uma mulher do século XVIII que decidiu embarcar num barco pirata e que se vestiu de homem, mas, infelizmente, não consegui o descobrir o seu nome nem referências exatas. Fui procurando e reunindo casos reais sobre este tema, e a história de Paul e Louise acabou por sobressair porque havia muita documentação de arquivo e registos históricos e isso foi perfeito. Quis escrever sobre algo assim porque me interessa muito a influência que aquilo que temos vestido tem na nossa personalidade e no nosso comportamento. Todos o podemos experimentar num baile de máscaras, por exemplo, em que, ao fim de algumas horas, somos outras pessoas, encontramos uma espécie de liberdade. Se pensarmos em alguém que fez isto durante 10 anos, como foi o caso do Paul, há, certamente, muita coisa que mudou dentro da sua cabeça e na sua forma de ser e estar. Tenho uma amiga que me contou que foi andar de metro disfarçada de homem, com um blusão motard, e é curioso como, no espaço público, as pessoas começaram a afastar-se dela e ela também percebeu que não tinha, de todo, o mesmo comportamento e que até a sua forma de andar se alterou.

A Suzanne [versão feminina do Paul que ele cria para evitar ser preso como desertor] é uma mulher moderna, cheia de autoconfiança porque, na verdade, tem a autoconfiança de um homem. Há aqui uma certa dose de ironia e, se calhar, uma ironia que não é muito popular nos tempos atuais. O que é que pensa sobre isso?

Acho que é preciso distinguir, na nossa personalidade, entre o temperamento, aquilo que é inato, e aquela outra parte que também faz parte da nossa identidade, mas que é adquirido e tem uma origem cultural. Temperamento é, por exemplo, ser extrovertido ou introvertido. Paul tinha um lado teatral, muito natural, e com a sua persona feminina desenvolveu esse lado, transformou-se numa mulher muito teatral e adorava mostrar-se. É essa a minha interpretação, mas compreendo que possa levantar questões. Porque é verdade que, culturalmente, transmitimos mais confiança aos rapazes e aos homens do que às mulheres.

Por outro lado, e agora vou argumentar contra o que acabei de dizer, também temos de ter em consideração que isto é passado nos anos 20. Portanto, há um contraste maior entre a mulher que é a Suzanne e a mulher que é a Louise, do que haveria se a ação se passasse agora.

Sim e não. Ou seja, depende. Interessa-me muito o jogo da sedução e as suas especificidades. Nas nossas sociedades há um modelo muito teatral de presa e de predador [com a mulher no primeiro papel e o homem no segundo], mas descobri com alegria que no Canadá, por exemplo, os papéis invertem-se e as mulheres podem ser muito mais agressivas neste jogo.

Mau Género é um livro bastante humorístico. E tem alguns momentos de ironia crua, outros mais chocantes e inesperados, algum humor negro. É sempre assim? Ou foi só neste livro?

No Cinema, o género que mais me agrada é a comédia. Ter sentido de humor é uma coisa muito importante. Na minha escrita, tento sempre incluir pequenos detalhes de ironia, sobretudo nos momentos dramáticos, é o mínimo que podemos fazer pelo leitor. [risos] E gostava de fazer isso ainda mais. Acho que nem sempre consigo. No geral, acho que é imprescindível ter a capacidade de dar um passo atrás e sermos capazes de rir de nós próprios. Ser capaz de olhar, como se estivéssemos a ver de fora, o lado ridículo do comportamento humano.

Estou a recordar-me de um pequeno episódio no livro que achei muito engraçado e que se passa na trincheira, quando um soldado pede o cantil a outro soldado e que é um magnífico momento de humor negro…

A sério? Não imaginei que esse momento pudesse ser engraçado. [risos] Ok. De facto, é uma mistura de burlesco e tragédia. E é sempre interessante dissecar as razões pelas quais rimos e, o que eu vejo, é que a surpresa é um elemento fundamental. E, às vezes, temos reações muito estranhas a situações dramáticas e podemos mesmo rir com isso, principalmente se formos surpreendidos.

Aliás, nós, seres humanos rimos por diversas razões, não só por acharmos algo engraçado ou porque nos surpreendemos, como diz, mas também porque estamos nervosos, chocados, ansiosos, às vezes até quando estamos zangados.

Sim, é verdade. A propósito do que me está a dizer, recomendo-lhe que veja o trabalho do humorista francês Panayotis Pascot. Há um stand up dele disponível na Netflix. Aconselho muito. É comovente, é engraçado. E é muito interessante tentar perceber por que é que resulta tão bem. Tem muito a ver com o ritmo. E o dele é impecável.

O seu ritmo de escrita neste livro também é muito bom.

Tenho essa preocupação, sim. Tenho um pequeno grupo de amigos que convoco para as fases de escrita porque eles são bastante cruéis e não são de meias palavras. E pergunto-lhes em que momento da leitura é que tiveram vontade de se levantar para ir fazer café porque isso significa que, nesse momento, falhei o ritmo. Regra geral, quer dizer que me alonguei e que preciso de cortar. Estou sempre a cortar. Desenhos e diálogos. Tudo o que não é essencial, sai. E até ao último dia corto palavras aqui e ali. Mudo frases. Há um pintor, acho que era Cézanne, que andava sempre com os seus pincéis e ia aos museus fazer pequenos retoques nos seus quadros e eu sinto-me muito próxima desse sentimento. Para mim, a construção do livro é como cozinhar, pões os ingredientes, as especiarias, e tem de dar vontade de comer. Quando estou a criar o storyboard tenho de criar momentos em que me dê vontade de desenhar. Se eu não tiver vontade de desenhar, há qualquer coisa que não está a funcionar.

É fã do X-Men? Está à venda uma nova banda desenhada de colecionador

As primeiras 21 histórias dos famosos mutantes criados por Stan Lee e Jack Kirby, fotografadas, remasterizadas digitalmente e impressas numa nova série com apenas mil exemplares à venda.

10 perguntas ao realizador Bruno Gascon, realizador de Pátria

Com Tomás Alves, Rafael Morais, Michalina Olszanskou e Iris Cayatte no elenco, o filme do realizador de "Sombra" estreia a 19 de outubro em Portugal. O filme esteve na competição oficial do Lucca Film Festival, em Itália.

Ténis: guia para o colecionador ensandecido

O novo livro da Taschen, "World’s Greatest Sneaker Collectors", promete horas de diversão, tanto para os aficionados do colecionismo de ténis, como para os apreciadores das pequenas e aleatórias loucuras que acometem o ser humano.

Júlio da Silva: da fuga para Londres a candidato à Câmara de Amarante

Esteve detido, dormiu na rua, lavou pratos e vendeu roupa em segunda mão. Hoje é dono de um dos restaurantes mais famosos da Suíça. Está de regresso.

Os homens que lêem são mais atraentes e melhores parceiros, conclui estudo

Consta que as mulheres consideram mais sexys os homens que lêem livros.

Pode um vinho de 7.500 euros ser barato? Depende do que estiver no interior

A narrativa do vinho Czar de Fortunato Garcia não cabe na garrafa que custa 7.500 euros. Confunde-se com a história da Ilha do Pico, com pragas, adversidades, baleeiros, caves descobertas por bolcheviques e epopeias de sobrevivência e resistência.

Filme. Quando Portugal curou crianças dos males da guerra

"Viagem ao Sol" é um filme documental que conta a história de crianças austríacas enviadas para Portugal, após a Segunda Guerra Mundial para recuperarem dos traumas que viveram. Aproveite a sessão de dia 30 de janeiro, no Nimas, às 18h30, com presença de um dos realizadores.

Há muito que o advogado português conjuga a intervenção pública com o lado profissional, normalmente nos grandes processos judiciais. Hoje alinha o trabalho com a sua paixão pela cozinha.

Para quem pensa que a vida é o que nós quisermos fazer dela tem em Miguel Gameiro um bom exemplo. Após deixar o seu cunho na música portuguesa com o grupo Pólo Norte e a solo, decidiu regressar à escola para se tornar chef de cozinha. A prova de que podemos fazer várias coisas na vida e de que devemos correr atrás dos sonhos está na sua história, contada em episódios e na primeira pessoa.

O antigo ministro continua a dar a sua opinião sobre os assuntos do momento, mas agora no topo das atividades estão o trabalho académico, a escrita científica e as aulas.

Passou por vários países, da Venezuela aos Estados Unidos, com passagens por Espanha, Itália e Brasil, para se estabelecer no seu Algarve-natal. Diogo Pereira é, desde 2016, chef no Senses, restaurante do Cascade Wellness Resort, em Lagos.